A cura di Norman Anselmi, Primonovecento.

TRAGICHE STORIE DEL NOSTRO PASSATO

Questo saggio narrativo ricostruisce come Gabriele d’Annunzio reagì a due fatti che comportarono un ingente perdita di vite umane in ambito di guerra, fatti risalenti a due diverse situazioni, il primo durante la fase dell’Italia coloniale, il secondo durante la prima guerra mondiale.

Quando d’Annunzio scrive per la prima volta dell’eccidio di Dogali, è un giovane autore che guarda all’Africa come a un palcoscenico esotico dove l’Italia può forgiare la propria identità nazionale.

La sua prosa è ardente, quasi febbrile: trasforma la sconfitta in un rito sacrificale, un’offerta di sangue che deve risvegliare la coscienza della patria. I soldati di Dogali diventano figure quasi mitologiche, “giovani puri” che affrontano il destino con una bellezza tragica. L’Africa è lontana, misteriosa, e proprio per questo adatta a ospitare un martirio che d’Annunzio eleva a simbolo di rinascita nazionale.

Con Doberdò, invece, il tono cambia profondamente. Siamo nel pieno della Prima guerra mondiale, e d’Annunzio non è più un giovane poeta: è il Vate, il profeta della nazione in armi.

Qui non c’è l’esotismo coloniale, ma la carne viva della guerra europea, la pietra carsica che inghiotte uomini e speranze. Doberdò non è un altare lontano, ma una ferita aperta nel corpo dell’Italia. D’Annunzio lo racconta con una voce più cupa, più terrena: non c’è la purezza quasi astratta dei caduti di Dogali, ma un eroismo sporco di fango, sudore e sangue.

A Dogali domina la retorica del sacrificio luminoso: pochi uomini contro molti, un gesto di bellezza tragica che deve ispirare la patria. A Doberdò prevale la retorica della resistenza collettiva: non l’eroe isolato, ma la massa dei soldati che si consuma nella pietra, in un paesaggio che sembra ostile quanto il nemico.

Dogali è un mito fondativo, un racconto che d’Annunzio usa per spingere l’Italia verso l’idea di grandezza coloniale. Doberdò è un mito consolatorio, un tentativo di dare senso a un’immane sofferenza contemporanea, di trasformare la carneficina in epopea nazionale.

L’ECCIDIO DI DOGALI

Iniziamo con i fatti di Dogali e l’oscura trama che lega il sangue versato sulle sabbie eritree nel 1887 all’inchiostro, forse rubato e certamente crudele, di Gabriele d’Annunzio. Il racconto si snoda tra l’ambizione coloniale di una nazione giovane, il dolore di madri insignite di medaglie e il cinismo di un esteta che guardava al mondo come a un mero giardino di sensazioni.

Il gennaio del 1887 si aprì sotto un cielo di piombo per le ambizioni coloniali del Regno d’Italia. La “Terza Italia”, guidata da una classe politica desiderosa di prestigio internazionale, aveva gettato lo sguardo sulle coste del Mar Rosso, cercando in Africa quella grandezza che in Europa pareva preclusa. Il porto di Massaua era diventato la porta d’accesso a un sogno imperiale che ignorava, con colpevole leggerezza, la forza delle popolazioni locali e l’asprezza del territorio.

Fu il 26 gennaio che il sogno divenne incubo. Il giorno prima, era il 25 gennaio 1887, il maggiore Boretti, comandante italiano del forte di Saati, dopo aver respinto un assalto degli abissini con pochi uomini, era in attesa di rinforzi. La mattina del 26 partirono verso il presidio di Saati i convogli con viveri e munizioni, insieme a una colonna di rinforzo composta da 548 uomini al comando del tenente colonnello Tommaso De Cristoforis. Il reparto era formato da una compagnia del 15º Fanteria (2º battaglione Africa), una del 16º Fanteria (3º battaglione Africa), una del 41º Fanteria (1º battaglione Africa), da piccoli distaccamenti del 6º e 7º Fanteria appena arrivati dall’Italia, oltre a una sezione di mitraglieri guidata dal capitano d’artiglieria Carlo Michelini di San Martino.

Non erano truppe scelte per una grande conquista, ma soldati di leva, giovani strappati alle campagne italiane per servire una causa di cui ignoravano persino i confini geografici.

La colonna, però, venne individuata da alcuni combattenti etiopici nei pressi di Dogali. Ras Alula, generale abissino e governatore di Asmara, invece di riprendere l’assalto al forte di Saati, scelse di colpire la colonna in marcia. Oltre diecimila abissini travolsero i cinquecento italiani che si ritirarono su un’altura dominante la valle, resistendo finché ebbero munizioni; esaurite queste, cercarono di difendersi come poterono. Dopo quattro ore di scontri la colonna fu sopraffatta e lo stesso De Cristoforis cadde trafitto dalle lance nemiche.

La notizia giunse a Roma come una scossa di terremoto. Il ministro degli Esteri, il conte di Robilant, che pochi giorni prima aveva liquidato la minaccia abissina definendo i guerrieri di Ras Alula come “quattro predoni”, fu travolto dallo scandalo e costretto alle dimissioni. Le piazze italiane si riempirono di una folla inferocita che gridava “Via dall’Africa!”, ma il governo Depretis, anziché arretrare, scelse la via della mitizzazione. Bisognava trasformare una sconfitta tattica in un sacrificio religioso.

Dopo la tragedia di Dogali, l’Italia si scoprì improvvisamente ferita nell’orgoglio. La notizia dell’annientamento del piccolo contingente guidato da De Cristoforis attraversò la penisola come una scossa elettrica: giornali, caffè, piazze e circoli politici si riempirono di indignazione, di dolore, ma soprattutto di un desiderio crescente di riscatto. I 428 soldati caduti vennero subito elevati a simbolo di eroismo, “martiri della patria” sacrificati in una terra lontana che pochi italiani avrebbero saputo indicare su una mappa.

Il governo, travolto dall’ondata emotiva e dalle pressioni dei nazionalisti, non rimase a guardare. La sconfitta non fu interpretata come un limite, ma come una ferita da vendicare. Iniziò così una fase nuova e più decisa della politica coloniale: vennero inviati rinforzi, rafforzate le posizioni italiane lungo la costa eritrea e preparate nuove operazioni militari. Non si trattò di una rappresaglia immediata nel senso stretto del termine, ma di una risposta strategica, lenta e determinata, che mirava a riaffermare la presenza italiana nel Corno d’Africa e a dimostrare che Dogali non sarebbe rimasta impunita. La rappresaglia, dunque, non fu un singolo gesto, ma un intero percorso: un crescendo di interventi militari e ambizioni imperiali che avrebbe portato l’Italia, anni dopo, fino alle porte di Adua.

Il nome di Dogali divenne un grido di battaglia, un monito e un pretesto. Monumenti sorsero nelle città italiane, medaglie al valor militare vennero conferite ai caduti, e la memoria dell’eccidio fu trasformata in carburante politico per giustificare l’espansione coloniale.

COME L’ITALIA CELEBRÒ GLI EROI CADUTI

Venne eretto un obelisco di fronte alla stazione Termini e, con un atto di profonda manipolazione emotiva, il governo istituì la “Medaglia commemorativa per i fatti di Dogali”, destinata specificamente alle madri dei caduti. Quel disco di metallo doveva servire a tappare i buchi lasciati dai proiettili nel petto della nazione, legando il lutto privato al prestigio dello Stato.

Il documento a corredo di questa narrazione, appare come una reliquia di un’Italia lontana, un frammento di storia incorniciato con rispetto. La carta porta ancora l’eleganza formale dell’Ottocento: caratteri solenni, sigilli, firme tracciate con una calligrafia che oggi sembra appartenere a un altro mondo. In alto campeggia il nome del Ministero della Guerra, come un’intestazione che già da sola racconta un’epoca di ambizioni coloniali e di sacrifici militari.

Fig. 1: attesto di consegna della medaglia d’argento al Valore Militare ai Caduti di Dogali

Fig. 2: a sinistra la medaglia alle madri di Dogali, a destra la medaglia al Valor Militare

Al centro, tra le righe ordinate, emerge il nome del destinatario, un caporale del 4° Reggimento di fanteria. La sua storia è racchiusa in poche frasi, asciutte ma potentissime. Il documento non celebra un ritorno, ma un’assenza: l’insignito è uno dei caduti di Dogali, uno di quei soldati che non fecero più ritorno dalla sabbia africana. La frase “rimanendo ucciso nel campo” è semplice, quasi pudica, e proprio per questo colpisce come un colpo secco. È la burocrazia che tenta di dare forma all’eroismo, di incorniciare il sacrificio in un linguaggio ufficiale.

Sopra il diploma, come tre piccole costellazioni di metallo, sono fissate le medaglie. Ognuna racconta una parte diversa della stessa storia.

La medaglia bronzea, con la figura di una madre genuflessa su una lapide, sembra una iconografia classica. Ha il tono caldo del metallo che ha attraversato gli anni, come se avesse assorbito un po’ del sole africano sotto cui il suo destinatario combatté. E’ il riconoscimento ufficiale alle madri dei caduti di Dogali.

La medaglia dorata, più luminosa, porta l’immagine di un soldato in posa eroica. È la celebrazione dell’ideale militare, la rappresentazione di ciò che l’Italia voleva vedere nei suoi uomini: disciplina, coraggio, dedizione. E’ una medaglia per le madri dei caduti posteriore agli eventi di Dogali, con al verso un testo di d’Annunzio.

La medaglia d’argento, quella che il documento ufficializza, è la più sobria e la più eloquente. Il suo bordo ornato di alloro richiama la tradizione romana, come se il giovane caporale fosse stato accolto in una genealogia antica di valorosi. L’argento, con la sua luce fredda, sembra quasi un colore di lutto nobile, un metallo che non grida ma resiste. E’ la medaglia d’argento al valore militare.

Insieme, documento e medaglie formano un piccolo altare laico. Non parlano solo di un uomo, ma di un’epoca: delle sue illusioni, delle sue tragedie, del modo in cui cercava di dare senso alla morte attraverso simboli, diplomi, onorificenze. Guardandoli, si ha la sensazione di trovarsi davanti a un frammento di memoria che ha attraversato generazioni, sopravvivendo al tempo per ricordare un nome che, senza questi segni, sarebbe stato inghiottito dal silenzio della storia.

Questo il testo documento:

MINISTERO DELLA GUERRA SEGRETARIATO GENERALE

S. M. il Re in data del 26 Febbraio 1887 Visto il Regio Brevetto del 26 Marzo 1883, Visto la legge del 9 Dicembre 1850, Ha conferito la Medaglia in Argento al valor militare, colla annessione soprascritta di Lire Cento annue al Caporale del 4° Reggimento fanteria Baretti Giuseppe (N. 2920 di Matricola) Per la splendida prova di bravura data nel combattimento di Dogali il 26 Gennaio 1887, rimanendo ucciso nel campo.

Il Ministro, Capo di Stato per gli Affari della guerra rilascia quindi il presente diploma figurante del conferimento della distinzione onorifica in quanto gli occorre Roma, addì 29 Maggio 1887

IL PRIMO INTERVENTO DEL FUTURO VATE

In questo clima di dolore collettivo e propaganda patriottica, il giovane Gabriele d’Annunzio, già celebrato come la nuova promessa delle lettere italiane, vide l’occasione per consacrarsi come poeta civile. Scrisse l’opera l’Epicedio per i caduti di Dogali, dedicata ai morti di Dogali, una poesia che nelle intenzioni originali doveva essere l’omaggio supremo del genio italico ai suoi eroi africani. Il testo appariva solenne, intriso di un sapore arcaico e popolare che sembrava sgorgare direttamente dalle radici della stirpe.

Nel suo scritto, d’Annunzio trasforma la sconfitta di Dogali in un episodio di eroismo nazionale. Le parole sono solenni, vibranti, costruite per esaltare il sacrificio dei soldati italiani caduti in Africa. L’autore descrive la colonna di De Cristoforis come un manipolo di giovani puri, animati da disciplina e ardore, che affrontano un nemico numericamente soverchiante senza esitazione.

Il paesaggio africano diventa quasi un teatro mitico: il sole implacabile, la sabbia, il silenzio rotto dagli spari. D’Annunzio insiste sul contrasto tra la piccolezza del contingente italiano e la massa degli assalitori abissini, trasformando la disfatta in un atto di gloria. I soldati, circondati, combattono fino all’ultimo, e la morte diventa un gesto di bellezza, un’offerta alla patria.

Il testo culmina in un appello al popolo italiano: non dimenticare quei caduti, farne un esempio, trasformare il loro sangue in energia morale per la nazione. Dogali, nella visione dannunziana, non è una sconfitta ma un seme di grandezza futura.

Tuttavia, l’occhio vigile della critica non tardò a scorgere qualcosa di sinistro sotto quella patina di perfezione. Edoardo Scarfoglio, critico feroce e un tempo sodale del poeta, lanciò dalle colonne del “Fanfulla della Domenica” un’accusa che avrebbe segnato la carriera di d’Annunzio per decenni: l’accusa di plagio. Scarfoglio dimostrò, con un’analisi testuale spietata, che d’Annunzio non aveva attinto al proprio dolore o all’ispirazione pura, ma aveva letteralmente saccheggiato i “Canti del popolo greco” tradotti da Niccolò Tommaseo nel 1842.

L’operazione dannunziana era stata quasi chirurgica. Egli aveva preso le immagini, le strutture ritmiche e persino certi epiteti che Tommaseo aveva usato per rendere in italiano la forza dei canti funebri ellenici e li aveva incollati sulla cronaca di Dogali. La critica fu impietosa: d’Annunzio veniva descritto come un “ladro di versi” che profanava il sangue dei caduti per alimentare la propria vanità estetica. Fu detto che egli non vedeva nei soldati morti degli esseri umani, ma del “materiale verbale”. Se Tommaseo aveva cercato di dare voce a un popolo, d’Annunzio aveva usato quella voce come un travestimento, una maschera preziosa che taluni dissero per coprire la propria mancanza di sincera partecipazione emotiva. Questo episodio rivelò per la prima volta la natura del metodo dannunziano: il “centone”, ovvero il riutilizzo di frammenti illustri per creare un mosaico nuovo, dove l’originalità non stava nell’invenzione, ma nel furto raffinato.

IL CINISMO DI ANDREA SPERELLI

Se con “l’Epicedio” d’Annunzio aveva cercato di ergersi a poeta nazionale, con la pubblicazione del suo capolavoro in prosa, “Il Piacere”, nel 1889, sullo spinoso argomento di Dogali, parve che egli gettasse la maschera. Nel romanzo, Andrea Sperelli, incarna l’aristocrazia dello spirito che disprezza profondamente la massa e le sue passioni volgari, inclusa la retorica del sacrificio bellico.

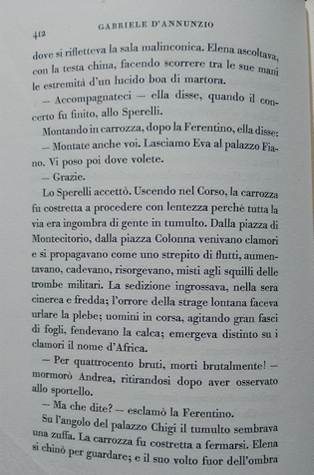

Dogali è richiamato velocemente nel testo, ma con un passaggio controverso e scomodo: nel Terzo Libro, durante una scena in cui Sperelli osserva il passaggio delle truppe e la celebrazione ufficiale dei superstiti di Dogali, mentre la folla acclama i soldati e le madri stringono le loro medaglie, Sperelli riflette con una gelida e tagliente lucidità che suona come uno schiaffo al sentimento nazionale. Egli descrive i soldati come “quattrocento bruti, morti brutalmente”.

Fig. 3: Il Piacere, Libro 3, parte IV.

Il testo del romanzo riporta testualmente queste riflessioni: “Perché que’ quattrocento bruti, morti brutalmente, avrebbero dovuto esser onorati di tanto strepito? […] Il sacrificio di una vita per una causa ignota, per un interesse lontano, per un ordine ricevuto, non ha nulla di nobile. Morire per un’idea, per una causa, va bene; ma morire per un’ordinanza di prefetto, morire per un errore di geografia, morire perché un ministro è imbecille… no!”.

Queste parole scatenarono un pandemonio critico. D’Annunzio veniva accusato di essere un cinico corruttore della gioventù. I critici nazionalisti videro in Sperelli la negazione dei valori del Risorgimento. Come poteva un intellettuale definire “bruti” i martiri di Dogali? Per la critica dell’epoca, d’Annunzio stava celebrando un individualismo malato che poneva il piacere personale e l’arte sopra il dovere verso la patria. Benedetto Croce, anni dopo, avrebbe identificato in questo atteggiamento la “vacuità morale” di d’Annunzio: il poeta era capace di percepire la bellezza di un verso rubato a Tommaseo, ma era totalmente cieco di fronte alla dignità umana di un soldato contadino morto in Eritrea.

Nel Piacere, l’atteggiamento di Andrea Sperelli di fronte alla tragedia di Dogali è uno dei momenti più rivelatori della sua natura estetizzante e profondamente distaccata dalla realtà storica e morale del suo tempo. D’Annunzio costruisce qui una scena che sembra fatta apposta per mettere a nudo la fragilità etica del suo protagonista. Per Andra, la tragedia non è un evento politico o umano: è un motivo estetico. La morte dei soldati, il sacrificio, il lutto collettivo diventano elementi da contemplare come si contemplerebbe un quadro drammatico o una pagina di Tacito. La realtà, filtrata attraverso la sua sensibilità decadente, perde peso e si trasforma in immagine.

Andrea non prova un’emozione autentica, ciò che lo colpisce non è la sofferenza delle famiglie o la gravità dell’evento, ma la bellezza tragica che esso sprigiona: i colori cupi del lutto, la compostezza dei volti, il pathos che aleggia nei salotti aristocratici. Un dolore estetizzato, quasi ornamentale che non nasce dal cuore, ma dalla mente raffinata di un uomo che vive la vita come un’opera d’arte e che, proprio per questo, non riesce a sentirla davvero.

In questo episodio, D’Annunzio mostra quanto Andrea sia incapace di partecipare alla vita collettiva. La tragedia nazionale non lo scuote: lo ispira. È un segno della sua decadenza morale, della sua incapacità di uscire dal guscio narcisistico in cui si è rinchiuso.

Dogali diventa così uno specchio: mentre l’Italia piange, Andrea contempla.

Eppure, a una lettura più moderna, le frasi di Sperelli nascondono una critica feroce all’incompetenza della classe dirigente italiana. Quando parla di “morire per un errore di geografia” o “perché un ministro è imbecille”, d’Annunzio colpisce al cuore la gestione dilettantesca della campagna d’Africa da parte del governo Depretis-Robilant. Il cinismo di Sperelli è quindi duplice: è forse il segno di disprezzo dell’esteta per la vita vissuta dalla plebe, ma è anche il disprezzo dell’intelligenza superiore per una politica mediocre che mandava a morire uomini senza una visione reale, ma solo per orgoglio di fazione.

La vicenda di Dogali 1887 rimane un crocevia fondamentale. Da una parte, il governo italiano rispose con la medaglia alle madri e il culto dei caduti, cercando di cementare una nazione ancora fragile attraverso il rito del lutto. Dall’altra, Gabriele d’Annunzio offrì il primo esempio di come la letteratura decadente potesse nutrirsi della cronaca per scopi puramente estetici.

Il plagio di Tommaseo e le parole sprezzanti del “Piacere” non sono incidenti di percorso, ma i pilastri di una poetica che rifiutava la verità storica a favore della “verità dell’arte”. La medaglia alle madri era un simbolo di carne e metallo; la poesia di d’Annunzio era un simbolo di carta e inchiostro rubato. Entrambi, a modo loro, cercarono di coprire l’orrore di quei quattrocento corpi abbandonati al sole dell’Africa, trasformando un fallimento nazionale in un’occasione di narrazione.

LA CHIESA DI DOBERDÒ: MEMORIA DI PIETRA, PAROLA DI FUOCO

Nel cuore dell’altopiano carsico, tra le rocce brulle e le trincee scavate nella terra, sorgeva Doberdò del Lago, oggi in provincia di Gorizia. Durante la Prima Guerra Mondiale, questo piccolo paese fu teatro di alcuni dei più cruenti scontri tra il Regio Esercito italiano e le forze austro-ungariche. La sua posizione strategica, a ridosso del fronte dell’Isonzo, lo rese un obiettivo militare di primaria importanza.

Fig. 4: la zona geografica delle battaglie.

Le battaglie che si combatterono tra il 1915 e il 1916, in particolare la Seconda e la Sesta Battaglia dell’Isonzo, lasciarono Doberdò devastata. Tra le rovine, una chiesa: semplice, in pietra, ma carica di significato. La Chiesa di Doberdò divenne per Gabriele d’Annunzio un simbolo di spiritualità ferita, di resistenza e di memoria.

La battaglia di Doberdò, combattuta nell’agosto 1916, fu parte della Sesta Battaglia dell’Isonzo. L’esercito italiano, guidato dal generale Luigi Capello, affrontò le truppe austro-ungariche in un’area strategica posta sul bordo occidentale dell’altopiano del Carso. Lo scontro fu feroce: migliaia di soldati persero la vita in pochi giorni. Il paese fu raso al suolo, e la sua chiesa, colpita ripetutamente dall’artiglieria, divenne un rudere. Ma proprio in quella rovina, d’Annunzio vide un segno. Non della fine, ma della resistenza dello spirito.

Fig. 5: la distruzione.

Nel settembre del 1916, d’Annunzio compose La preghiera di Doberdò, un testo poetico che fa parte della raccolta Canti della guerra latina. Il componimento è una meditazione lirica ambientata tra le rovine della chiesa, dove il sacro e il profano si mescolano nel silenzio del mattino. San Francesco, lacero e logoro, appare inginocchiato sull’altare spezzato, illuminato dalla luce che filtra dallo squarcio del tetto. I feriti della notte giacciono lungo il muro superstite, e la chiesa, spogliata di ogni ornamento liturgico, diventa luogo di dolore e di preghiera muta.

La Chiesa di Doberdò, pur distrutta è diventata nella visione di d’Annunzio un monumento alla resistenza dell’anima italiana.

“Che il ricordo sia più forte del marmo. Che la fede non abbia bisogno di mura.”

Queste parole, scolpite nel testo, sono un invito a non dimenticare, a vedere nella rovina non solo la fine, ma l’inizio di una nuova consapevolezza.

E’ in questo contesto che le strade tra d’Annunzio e Antonio Cippico si incrociano nuovamente.

Antonio Cippico (Zara, 1877 – Roma, 1935) fu un intellettuale dalmata traduttore di Shakespeare, perseguitato dall’Austria per le sue idee irredentiste. Insegnò italiano all’University College di Londra e fondò l’Archivio storico per la Dalmazia. Fu senatore dal 1923 e membro di importanti commissioni parlamentari.

Figg. 6: fotografie inviate da D’Annunzio a Cippico

La sua amicizia con d’Annunzio si consolidò nel contesto bellico e culturale, dove entrambi cercarono di dare voce all’Italia combattente. Egli fu, come d’Annunzio, tra i principali sostenitori dell’intervento italiano nella guerra. Il suo rapporto con d’Annunzio era fondato su una visione comune dell’Italia come nazione eroica e spirituale.

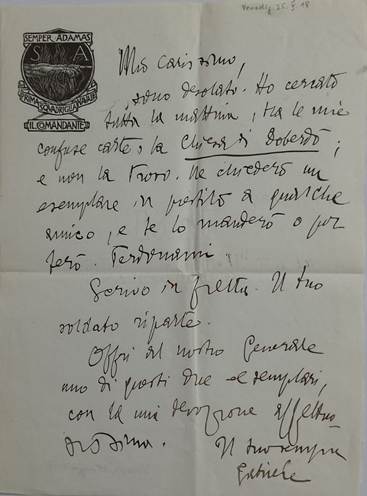

A testimonianza di questo legame e di questa visione comune vi sono anche scritti tra i due durante la guerra e negli anni successivi. Come esempio una lettera di d’Annunzio accompagnata da sei pagine stampate sciolte riportanti la lirica, tre fotografie della chiesa distrutta e un frontespizio autografo scritto in due colori e un elegante grafismo donato a Cippico per poi forse essere incorniciato con in centro una delle tre fotografie. Il tutto era contenuto in una busta anch’essa autografa, datata “Settembre 1916” sebbene la data di spedizione fosse 25 maggio 1918.

Nella lettera, d’Annunzio si scusa con Cippico per non riuscire a trovare una copia del libro tra le sue carte, promettendo di chiederne una in prestito e di inviarla, nel frattempo invia due stralci di pubblicazione. Il tono è affettuoso, quasi intimo, e rivela la stima profonda che legava i due uomini.

Questo insieme di documenti rappresenta un frammento prezioso di storia, poesia e memoria.

Oggi Doberdò del Lago è un luogo di memoria. La chiesa è stata ricostruita, ma il suo significato resta intatto. È il simbolo di una guerra che ha ferito, ma anche di una parola che ha saputo resistere. E il testo dannunziano, pur breve, è una delle più alte testimonianze della capacità della poesia di trasformare la distruzione in bellezza.

Figg. 7: lettera, busta e frontespizio autografi di D’Annunzio a Cippico

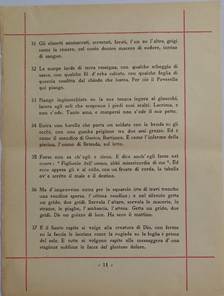

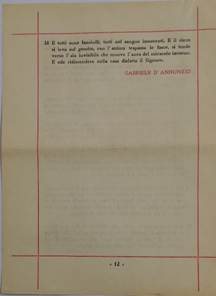

- LA PREGHIERA DI DOBERDÒ [SETTEMBRE MCMXVI]

1. San Francesco lacero e logoro piange silenziosamente in ginocchio sul gradino spezzato dell’altare maggiore.

2. Per lo squarcio del tetto il mattino di settembre gli illumina le piante dei piedi piagate; ed è come un lume che raggi dalle sue stìmate di amore.

3. In questo lume soffrono i feriti della notte colcati su la paglia lungo il muro superstite della povera casa di Dio.

4. Non ha più tovaglia la tavola dell’altare, né candellieri, né palme, né ciborio, né turribolo, né ampolle, né messale, né leggìo.

5. A mucchio su la tavola dell’altare stanno gli elmetti dei morti, le scarpe terrose dei morti. Per ciò il Poverello qui piange.

6. Gli elmetti ammaccati, scrostati, forati, l’un su l’altro, grigi come la cenere, col cuoio dentro macero di sudore, intriso di sangue.

7. Gli elmetti ch’eran tenuti dalla soga sotto il mento dei morti, e per torli fu fatto un poco di forza alla mascella dura.

8. Le scarpe ch’eran rimaste ai piedi per giorni e per giorni e per giorni in fango in polvere in sasso, e furono rotti i legàccioli per tirarle dai piedi freddi allineati su l’orlo della sepoltura.

9. Le spoglie del capo e dei piedi, serbate pei vivi che nella battaglia morranno, gravano l’altare del sacrificio incruento.

10. Solo v’è con le spoglie il Cristo che porta la croce, la sesta Stazione, un’imagine di purità e di patimento.

11. Il medico, tra fiaschi fasce garza e cotone, curvo su la cimasa della balaustrata di legno malferma scrive le sue tristi tabelle.

12. Da presso, ripiegate, contro il muro cadente, simili a vecchie bandiere chiuse nelle custodie di tela, maculate di rosso e di bruno, poggiano le bianche barelle. 13. I feriti dell’assalto notturno, discesi dalle trincee scavate nelle petraie del colle, simili a un armento sublime giacciono sopra la paglia.

14. Bocconi giacciono a covare il dolore, o supini a fisarlo, o sul fianco e sul gomito, o rattratti, o col braccio dietro il capo, o col capo tra i ginocchi, o con un sorriso d’infante nella bocca assetata, o con nelle occhiaie torbide la vertigine della battaglia.

15. Non si lagnano, non chiamano, non dimandano, non fanno parola. Taciturni, aspettano che di strame in strame li trasmuti la Patria, con le tabelle quadre legate al collo da un filo, ov’è scritta la piaga e la sorte.

16. Stanno tra paglia e macerie, sotto travi stroncate, lungo un muro fenduto, nella chiesa senza preghiere. E guatano per lo squarcio del tetto se non si curvi sul loro patire l’angelo col dìttamo bianco o col papavero nero la morte.

17. Sanguinano gli adulti, robusti e irsuti, con vólti intagliati dall’ascia latina. Domina taluno il dolore, con cipiglio selvaggio, masticando la gialla festuca.

18. Sanguinano i giovinetti: e le stille si rappigliano giù per la lanugine prima. Socchiude taluno le ciglia, e sente la mano materna sotto la nuca.

19. Biondi e foschi, pallidi come l’abete della gabbia che chiude la granata dall’ogiva d’acciaio, fuligginosi come se escissero fabbri lesi dalla fucina tremenda.

20. Sembrano corpi formati di terra con in sommo un viso di carne che duole. Ai ginocchi delle brache consunte è rimasto il sigillo rossastro del Carso. Ma una rosa verace fiorisce a fior d’ogni benda.

21. Pochi su poca paglia, tra macerie e rottami, in una miseranda ruina, dove tutte le imagini della Passione furono abbattute o distrutte, tranne una: la sesta.

22. E, com’essi respirano ed ansano, il luogo si riempie d’una santità vivente come quella che precede il Signore quando si manifesta.

23. Costui dal capo bendato, dalla barba crespa che imbiutano i grumi, con negli occhi di fiera l’ardore intento della fede novella, non è simile ai giovani discepoli in Cristo, a Filippo di Betsaida, ad Andrea fratel di Simone, quando il Figliuolo dell’uomo non avea pur dove posare la guancia?

24. E questo imberbe dallo sguardo cilestro, dal virgineo vólto inclinato, ove un fuoco chiuso traspare pel teschio che solo è coperto di carne quanto basta a significare il dolore, non somiglia Giovanni il diletto quando si piega verso il costato che sarà trafitto dal colpo di lancia?

25. Pochi su poca paglia, tra un muro fenduto e un muro crollato. E dietro hanno i loro monti, le loro valli, le loro fiumane, le lor dolci contrade, le lor città di grazia in ginocchio davanti ai lor duomi costrutti con la pietra natale.

26. E qui sanguina l’Umbria, e sanguina qui Lombardia, e sanguina Venezia la bella, sanguina la Campania felice, sanguina Sicilia l’aurata, e Puglia la piana, e Calabria la cruda, e Sardegna in disparte, e meco la terra mia pretta, e tutta la Patria riscossa con Roma la donna immortale.

27. Or chi mai su la povera casa di Dio, a raccogliere tanta offerta di porpora, gira su lo squarcio del tetto, con arte titanica, una si vasta cupola in gloria?

28. È l’artefice dei templi novelli, simile a un Buonarroto ventenne, pari al Genio vittorioso che calca il barbaro schiavo e guata di là dalla vittoria?

29. Silenzio, umiltà, pazienza. Stagna la vena. La rosa è colma. Taluno s’addorme, col braccio sotto la gota. Lo vegliano i fratelli che non hanno tregua al penare.

30. Entra una barella carica d’altre spoglie di morti, carica di scarpe terrose e d’elmetti forati. Si ferma davanti all’altare.

31. Gli elmetti ammaccati, scrostati, forati, l’un su l’altro, grigi come la cenere, col cuoio dentro macero di sudore, intriso di sangue.

32. Le scarpe lorde di terra rossigna, con qualche scheggia di sasso, con qualche fil d’erba calcata, con qualche foglia di quercia confitta dal chiodo che lustra. Per ciò il Poverello qui piange.

33. Piange inginocchiato su la sua tonaca logora ai ginocchi, lacera agli orli che scoprono i piedi suoi scalzi. Lacrima, e non s’ode. Tanto ama, e rompersi non s’ode il suo petto.

34. Entra una barella che porta un soldato con la benda su gli occhi, con una gamba prigione tra due assi grezze. Ed è come il mendico di Gerico, Bartimeo. È come l’infermo della piscina, l’uomo di Betesda, sul letto.

35. Forse non sa ch’egli è cieco. E dice anch’egli forse nel cuore: «Figliuolo dell’uomo, abbi misericordia di me.» Ed ecco appesa gli è al collo, con un frusto di corda, la tabella ov’è scritto il male e il destino.

36. Ma d’improvviso entra per lo squarcio irto di travi tronche una rondine spersa, l’ultima rondine; e nel silenzio getta un grido, due gridi. Sorvola l’altare. Sorvola le macerie, lo strame, le piaghe, l’ambascia, l’attesa. Getta un grido, due gridi. Dà un guizzo di luce. Ha seco il mattino.

37. E il Santo rapito si volge alla creatura di Dio, con ferme su la faccia le lacrime come la rugiada su la foglia è prima del sole. E tutte si volgono rapite alla messaggera d’una stagione sublime le facce del glorioso dolore.

38. E tutti sono fanciulli, tutti nel sangue innocenti. E il cieco si leva sul gomito, con l’anima trapassa le fasce, si tende verso l’ala invisibile che muove l’aura del miracolo intorno. E ode ridiscendere nella casa disfatta il Signore.

- BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- D’Annunzio, Gabriele, Il Piacere, Edizione critica a cura di Federico Roncoroni, Mondadori, Milano.

- Scarfoglio, Edoardo, Il libro di Don Chisciotte, Quodlibet, Macerata (contiene le cronache sulla polemica del plagio).

- Tommaseo, Niccolò, Canti popolari greci tradotti e illustrati, Venezia, 1842.

- Del Boca, Angelo, Gli italiani in Africa Orientale: Dall’Unità alla marcia su Roma, Laterza, Bari-Roma.

- Andreoli, Annamaria, Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele D’Annunzio, Mondadori, Milano.

- Croce, Benedetto, La letteratura della nuova Italia, vol. IV, Laterza, Bari.

- Raimondi, Ezio, Il D’Annunzio moderno, Einaudi, Torino.

- Wikipedia Antonio Cippico.

- Enciclopedia Treccani, Antonio Cippico Battaglia di Doberdò.

- Wikipedia Storia e Memoria di Bologna, Doberdò del Lago.